A fronte di una inusitata produzione letteraria risulta, ormai, assai difficile individuare escamotage narrativi così originali da poter rendere un libro una novità in senso assoluto.

Diviene così ricorrente, per esempio, l’espediente della voce narrante dalla identità non sempre definita e generata da uno sdoppiamento della personalità riconducibile a ragioni traumatiche.

O della narrazione di vicende storiche e personali tramite rielaborazioni diaristiche che permettono, attraverso lunghi flashback, di poter ripercorrere vicende risalenti nel tempo e ormai consegnate alla memoria.

Il fatto di aver ritrovato in maniera puntuale questi elementi narrativi nel libro oggetto della mia lettura non ne ha inficiato però il grande valore narrativo.

Ogni libro, infatti, è il frutto di una miscellanea assai complessa di ingredienti che devono essere ben combinati e dosati perché si arrivi ad un ricetta di successo.

Uno stile travolgente ed una trama accattivante sono di certo tra i requisiti essenziali perché il lettore possa rimanere incollato alla pagina.

Il primo, per la sua rapidità ed incisività, origina, infatti, una sorta di vortice in cui i lettore viene attratto magneticamente. Venendone piacevolmente travolto.

La seconda, per la sua attrattività, genera un piacevole effetto empatico ed immersivo.

Le vie della Varsavia del libro diventano così le tue vie. Pure quelle di colui che polacco non è.

Un pò come quando da ragazzini si leggeva “i ragazzi della via pal”. Si era lì e si partecipava.

Il merito dello scrittore in questo caso, però, è doppio. La sua narrazione presenta, infatti, una onestà intellettuale non scontata. A maggior ragione per uno scrittore polacco.

Egli riesce, infatti, a consegnare una vicenda di sola apparente malavita alla verità storica con un corollario per nulla banale: riportare due popoli, quello polacco e quello ebraico, in quel determinato frangente storico, ad una dimensione che entrambi si impegnano a rifiutare e a rimuovere.

Il primo per le sue diffuse tendenze antisemite.

Così da smentire una idea di popolo spettatore delle violenze altrui sul proprio territorio.

Per cui la Polonia non fu mero teatro delle retate naziste ma fu parte attiva di una campagna denigratoria preparata dai suoi intellettuali e giornali sin dalla fine degli anni Trenta.

Il secondo viene ricondotto, invece, abilmente alla sua banale umanità. L’uomo di religione ebraica, praticante o meno, è un uomo come tutti gli altri. Con pregi e difetti. E, pertanto, con una attitudine delinquenziale non dissimile da quella di tutti gli altri.

Smentendo, così, semplicemente, qualunque ipotesi di “popolo eletto” e, soprattutto, perfetto.

Dopo l’immane tragedia dell’ Olocausto ci si trova, infatti, sempre di fronte ad un grande tabù: descrivere il popolo ebraico nella sua realtà fattuale e quotidiana.

Filkenstein, non a caso, ha parlato di “industria dell’olocausto” proprio a voler indicare le difficoltà che si incontrano quotidianamente nel descrivere le malefatte dei singoli componenti di questo popolo. Ormai drogato da una vera e propria mania di persecuzione ed intoccabilitá.

Lo scrittore ci regala così un bel campionario di gangster feroci e sanguinari. Papponi e picchiatori. Estorsori ed assassini senza scrupoli.

Nella loro normalità e umanità. Dicendoci semplicemente che in fondo sono come tutti gli altri esemplari della specie umana.

Perché come disse qualcuno: amicus Plato sed magis amica veritas.

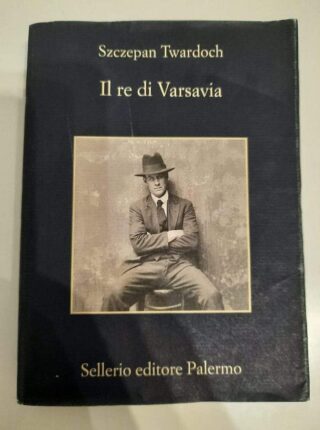

Immagine tratta dal web

- L’invidia - 19 Aprile 2024

- Una morte bianca - 19 Aprile 2024

- Il tempo dei fiordalisi - 19 Aprile 2024