Il concetto di Minimal Art è in realtà più complesso di quanto la denominazione tenda a suggerire. Il sillogismo tendente a considerare quanto si mostri in apparenza semplice o poco complesso come minimale.

In realtà tenta di ridurre gli elementi portanti del movimento a qualcosa di eccessivamente semplicistico, oltretutto slegato da quelle caratteristiche basilari imprescindibili rispetto ad una corretta identificazione dello stesso.

Come giustamente precisa Stefano Zuffi, al fine di poter disquisire sul fenomeno, occorre circoscriverne la portata ad un periodo delimitato – siamo a New York, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta – e le stesse composizioni studiate richiedono una precisa individuazione dei requisiti contestuali.

Strutturalmente costruita su di una forma semplice, l’opera necessita di determinate qualità, tali da condurre ad una definizione formale ma non per questo conformista, effettivamente originata da un modulo di base ripetuto e proposto in modelli tendenzialmente regolari, i cui materiali utilizzati devono tuttavia mantenere una sorta di intrinseca fissità atta ad impedirne una modifica imitatoria da parte dell’artista.

Oltre ad una essenziale contiguità tra lo spazio occupato dall’opera e quello reale, con conseguente assenza di basi, cornici e orpelli, quand’anche funzionalmente similari, con una netta predominanza di materiali ‘prestati’ dal mondo industriale, oltre a cromatismi nodali e indicativamente monotoni.

Si tratta di una situazione determinata dal forte contesto precedente, dominato da una colorata e folkloristica Pop Art, che genera in molti protagonisti un forte, a tratti repulsivo, senso di distacco in direzione di un’arte contraddistinta dalla purezza in grado di trovare una giusta dimensione solo allontanandosi, letteralmente risanandosi dal reale.

Le forme si riappropriano di una agognata, affascinante elementarità, e saranno molti gli artisti, praticamente in tutto il mondo, a partire da tale originale punto di vista per poi elaborare suggestive ideazioni inerenti ad una vera e propria scienza dell’arte, in cui l’intelliggibilità dell’immagine permetta una comprensione universale.

Un nuovo linguaggio, i cui scopi perseguiti si volgono a provocare precise e intense reazioni, realmente incidenti, nei confronti dell’osservatore, da un punto di vista oggettivamente psicofisico.

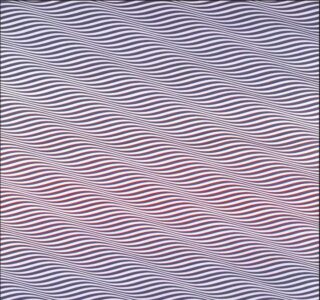

Esponente di spicco di tali ammalianti intenzioni, Bridget Riley cattura lo spettatore ai limiti dell’annientamento, impadronendosi del suo sguardo tramite conturbanti iperboli di illusioni ottiche, in cui i fattori utilizzati, ossessivamente ripetuti, arrivano a costruire una fallace sensazione di esasperante movimento.

Un’arte ottica – quell’Optical Art, poi definita Op Art – grafica, coinvolgente, irreale, tale da indurre impressioni dinamiche e precarie, latrici di una intrinseca instabilità, destabilizzante e vagamente disagevole.

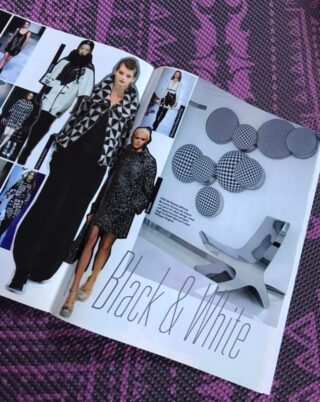

Un’idea facilmente recepita anche dalla moda, che nella stagione autunno-inverno 2008/2009 non esita ad appropriarsi di effetti ottici definiti bicromie d’autore, ed assimilati ai pied de poule optical, presenti come urban design nell’appartamento parigino degli architetti Maryse e Jean-Philippe Hugron…

Bridget Riley, Cataract 3, 1967, emulsione su tela, 222×223 cm., Londra – British Council

Maryse e Jean-Philippe Hugron, appartamento

Immagini: web, Elle

- Cambiamenti e scuse - 26 Aprile 2024

- Umanità dormiente - 26 Aprile 2024

- Yaris Selvetella, vite mie - 26 Aprile 2024