…Erano quelli il tempo e l’età fatidici degli scontri generazionali. Gli anni settanta, appunto.

Quando il vento libertario e illusorio del ’68 sconvolgeva le famiglie e la società. Quando si era sicuri che proprio la nostra giovinezza, ancora incontaminata, fosse la chiave per creare una nuova, più giusta società.

Quando tutto sembrava possibile, anche cambiare il mondo. Prima che l’ipocrita, implacabile tempesta chiamata eroina, si alzasse dalla insospettabile scatola magica del “pace e amore” per stritolare l’anima di chi la incontrava.

Tremenda ammaliatrice, apparve subdolamente tra gli “spinelli” che ci si scambiava, rito pagano, tutti insieme a scuola, come la fata turchina, ad addormentare le coscienze, a sconquassare e distruggere le vite di tanti amici fraterni.

Noi scampammo quasi per caso a quella maledizione. Forse perché troppo curiosi per lasciarci prendere dall’oblio straniante dell’oppiaceo, forse perché presi dall’interesse per l’Arte, o semplicemente perché spaventati dalle conseguenze: dagli inevitabili orrendi cambiamenti che riscontravamo nei ragazzi che ne cadevano preda, dall’ostracismo che la città riservava loro, dagli esiti nefasti sulla loro vita fino alle estreme conseguenze…

No, non ci avrebbe agguantato! Per quanto ribelli e insofferenti delle vetuste discipline da “bravi ragazzi”, nonostante le contiguità generazionali con gli ambienti inquinati dalla droga, io ed il mio giovane “pittore” non ci lasciammo irretire, non sprofondammo nel baratro.

Con quel bel ragazzo malinconico e solitario avrei voluto costruire la mia libertà da adulta fatta di esperienze vissute insieme, di gioie condivise, di complicità.

Ma il piccolo particolare che ci sfuggiva allora, era il pesante retaggio di quella cultura contestata, che aborrivamo e combattevamo ma che era inconsciamente e inesorabilmente ancora molto radicata dentro di noi e quindi, a prescindere dalla nostra volontà, inficiava comunque le nostre scelte e i nostri comportamenti.

Secondo di due amatissimi figli di una coppia già avanti negli anni, il mio caro maritino messo alla prova dei fatti da una convivenza con figlio a carico, dai soldi che non bastavano mai, dalle molte incombenze a volte poco piacevoli, rivelò aspetti del suo carattere fino a quel momento a me sconosciuti. Scontroso e insicuro, con lavori saltuari e il giogo più grande di lui di una famiglia sulle spalle, nonostante le sbandierate idee progressiste, faticava non poco ad accettare la nuova condizione di “uomo” sposato.

Così i suoi tormenti da spirito inquieto, le insofferenze e rabbie spesso si trasformavano in assurde prese di posizione ed in immancabili litigi tra noi, sempre più frequenti.

“Hai sposato un artista!” mi dicevano gli amici. Un po’ compiangendomi e un po’ per consolarmi.

Ma quell’affermazione non mi consolava affatto e non mi piaceva nemmeno il sentirmi compatita.

Aumentava invece il ribollire interiore di una ribellione latente allo stato delle cose.

Ribellione tanto silenziosa quanto potente, che si manifestò nel suo pieno fulgore il giorno in cui mi resi conto di non essere l’unica donna nei pensieri del mio “gentil consorte”. Una strana telefonata ed altri piccoli indizi mi fecero capire tutto. Messo alle strette lui non smentì ma inaspettatamente si scaglio verbalmente contro di me, addossandomi ogni sorta di colpe. Ero furiosa. Uscii sbattendo la porta, presi la macchina, la mia fida piccola macchinetta nera, e me ne andai. Lontana da quei luoghi, da quella casa, da tutto il possibile.

Ero allibita e arrabbiata, non riuscivo a capire, non tanto il tradimento in sé, quanto le reazioni di lui che paradossalmente imputava a me tutte le responsabilità della situazione.

Guidai per tutto il giorno. Guidavo, piangevo e pensavo. La ferita e la delusione erano cocenti. Volevo fuggire, lasciarmi tutto alle spalle e guidare finché ne avessi avuto la forza. Ma mi rendevo conto che una fuga sarebbe stata solo una reazione isterica al problema e non avrebbe risolto nulla.

Quando la sera mi calmai, avevo già preso una decisione.

Quella era stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso della mia sopportazione e messo fine al mio matrimonio.

Tornai temporaneamente a vivere dai miei. Non era il massimo ma per comodità e per il bambino, accettai la proposta di mia madre. Conscia che da parte loro, l’aria che si sarebbe respirata era quella rassegnata di chi sapeva in partenza quale sarebbe stato l’epilogo della vicenda.

Anche lui tornò a casa sua. In seguito ci incontrammo saltuariamente per il bene del piccino, ma non tentammo mai di rimetterci insieme.

Troppo giovani per aver potuto assaporarci pienamente, avevamo fatto indigestione l’uno dell’altro.

Si aprì per me un periodo relativamente tranquillo.

Mi concentrai su mio figlio e sul lavoro, riuscendo anche egregiamente a tener testa alle vetuste idee sull’educazione dei figli dei miei genitori ed anche ai vizi con cui puntualmente tentavano di conquistare il nipote.

Cambiai amicizie e frequentazioni, mi presi cura di me e della mia anima.

Ripresi a leggere, cosa che non facevo da molto, e misi di nuovo mano al mio “capolavoro” a china.

Senza nessuna fatica mi immedesimai subito nelle filigrane del racconto, come se non fosse mai stato interrotto.

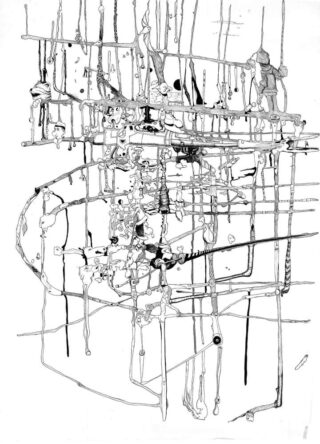

Ed ecco al centro dell’intrico, c’era il giusto spazio per un grande scorpione. Il mio segno zodiacale.

Si disegnò quasi da solo, visto di fronte nella sua interezza, su fino al pungiglione.

Non era minaccioso, al contrario sembrava a proprio agio, in posizione strategica in mezzo a quella ragnatela.

Lo so che lo scorpione non fa ragnatele. Ma questo si!

Questo non era un comune scorpione. Accoccolato com’era, in mezzo al mio mondo fantasioso, rappresentava me, la mia essenza, la ritrovata sicurezza e serenità. Non a caso era vicino ai divertenti personaggi dei racconti che narravo a mio figlio: una ridicola strega cattiva a cavallo della fatidica scopa, il generale sudista con baffoni neri, seriosamente in procinto di una carica, cavalcando però, un pesce. La donna che danzava sulla caffettiera, l’antico egizio che guardava stupito uno strano marchingegno sollevare, rimuovere una statua.

E poi calze e chitarre appese, scorci di monumenti, colonne, ingranaggi, draghi e mostri, insieme ad una pletora di pupazzi e animaletti. E la mia macchinina che spuntava qua e là, ora salendo sulla coda di un drago marino nell’unica grande curva del tracciato, ora scendendo lungo la spada giù in fondo.

Nella multiforme mescolanza di personaggi e cose uscirono fuori ad un certo punto due figure significative: una, più grande, aveva le sembianze caricaturali di un medico seicentesco, un vero e proprio “dottore della scienza” con la cappa a bottoni e i pantaloni che gli arrivavano ai polpacci. L’altra più piccola e nascosta somigliava molto al professorino del reparto dove fui ricoverata.

La malattia mi prese subdola e inaspettata.

Da prima fu solo spossatezza e indefinito malessere, poi qualcosa nelle mie viscere ruppe gli equilibri ed un dolore intenso e persistente mi fece capire chiaramente che non si trattava solo di una indisposizione passeggera.

Le analisi purtroppo confermarono i peggiori timori: fibroma all’utero.

Mi spiegarono che “fibroma” è un altro termine che sta per “cancro”. Bisognava solo appurare se benigno o maligno.

Mi si gelò il sangue nelle vene.

Da allora ospedali e visite mediche si susseguirono innumerevoli. Prima l’operazione, poi i cicli di chemio.

La malattia cambia. Cambia le emozioni, i sentimenti e l’angolo di visuale.

Eh si, ci pensi alla morte. Resti impietrita e senza fiato ad assaporare ogni centimetro del tuo corpo, a contare i battiti del cuore a cui fino ad allora non avevi fatto troppo caso. E ti senti come se fossi sull’orizzonte degli eventi di un buco nero orrido ed ineluttabile.

Quello che predicano tutte le religioni del mondo non attenua il terrore, la voglia di scappare da li, la sensazione di impotenza.

Quando restavo sola nella stanza del reparto oncologico, prima dell’operazione, e mia madre, che aveva più bisogno di me di essere tranquillizzata, usciva con quella sua aria mesta e preoccupata, mi scoprivo spesso a riflettere sulla prospettiva di chi eventualmente sarebbe restato. Allora sentivo un vuoto allo stomaco e brividi di freddo mi scuotevano.

Con struggimento vedevo mio figlio crescere senza di me, mia madre disperarsi, il mondo continuare comunque la sua corsa.

E rivisitavo il mio pur breve passato. Le piccole e grandi gioie, i momenti bui, quello che avrei potuto fare e che forse non avrei fatto mai più. Arrivavo talvolta a scoraggiarmi ulteriormente, persino a compiangermi.

Poi qualcosa dentro di me prepotentemente rifiutava l’idea. La speranza prendeva il posto della commiserazione per prospettarmi l’altra ipotesi, quella più favorevole, che mi avrebbe permesso di guarire e continuare ad avere cura di mio figlio e di me. Così il respiro tornava a gonfiare il petto ed io decidevo che quello sarebbe stato l’unico epilogo possibile, l’obiettivo da raggiungere con tutte le mie forze.

L’operazione ebbe un esito incerto. Se da una parte mi dissero che la massa tumorale era stata rimossa, dall’altra la biopsia e le conseguenti analisi non risultavano ancora negative in modo certo.

Quindi mi prescrissero un ciclo di sedute di chemioterapia. Per stare del tutto tranquilli, dissero.

Sopportai di buon grado le nausee e i malori che la terapia comportava e tornai a casa a riabbracciare il mio adorato piccino. Alle sue proteste perché non avevo più i miei bei capelli neri, io rispondevo sorridendo che era solo la moda del momento ma che se lui avesse voluto, li avrei fatti senz’altro ricrescere.

Ripresi la mia vita per quanto fosse possibile. Sviluppai una comprensibile sensibilità per il gusto delle piccole cose, le cose semplici di tutti i giorni. Le vivevo con un diverso spirito, più consapevole, più intenso, oserei dire: più maturo.

Ritrovai anche il disegno sul foglio da lucido. Era quasi terminato, mancava solo il completamento della parte in fondo, dove la colatura diradava la sua trama. Per quanto fosse solo un giochino insignificante, non potevo lasciarlo incompiuto!

Ripresi le penne a china e cercai ispirazione negli ultimi rigonfiamenti dell’intrico. C’era ancora una strana forma e poco altro da completare.

Era, ricordo, il giorno prima della consegna dei fatidici risultati delle analisi. Pensavo a quanto fossero ormai distanti i tempi nei quali fantasticavo guardando la macchia sul muro dello “studio”. A quanto fosse cambiata la mia esistenza. Tante cose erano accadute. Mi sentivo più grande e adulta e forte, malgrado la spada di Damocle dell’incertezza che pendeva ancora sopra la mia testa.

Dalla mia penna uscì una figuretta di donna.

Nuda, essenziale, con i capelli al vento, che si protendeva inarcata, giù, fuori dal labirinto. Fuori dai legami col passato, verso l’ignoto, verso il futuro.

Ancora era inseguita da un serpente che voleva trattenerla in quel groviglio e da un altro minaccioso essere che tentava di raggiungerla.

Ma lei non se ne curava. Come una goccia d’acqua aspettava che l’energia di marea la raggiungesse per staccarsi e correr via.

Non c’era malinconia o rimpianto o paura nel suo sguardo, solo la determinatezza e la voglia di lasciarsi andare oltre, qualunque fosse stata la meta.

Si, l’indomani mi avrebbero dato i responsi.

Domani….

Opera artistica”La macchia sul muro” China di Cristina Belloni

- Juan Gris, Ritratto di Picasso - 26 Aprile 2024

- Cambiamenti e scuse - 26 Aprile 2024

- Umanità dormiente - 26 Aprile 2024